В субботу 12 августа от подъезда дома № 49 по Морской улице отъехали в роскошном ландо два жандармских ротмистра и штатский. Стоявшие на углах городовые почтительно козыряли[1].

В 15 часов 20 минут ландо остановилось у дачи премьер-министра П.А. Столыпина. Трое с изящными черной кожи портфелями быстро вошли в дом. Агент охранки, находившийся в швейцарской, заметив на одном из ротмистров приклеенную бороду, крикнул генералу из свиты премьер-министра: «Ваше превосходительство... неладное...» В тот же момент молодые люди со словами «Да здравствует свобода!» бросили портфели. Раздался оглушительный взрыв.

На следующий день газеты пестрели крупными заголовками и сообщали самые невероятные подробности о дерзком покушении. Но Столыпин чудом остался жив.

Только через несколько месяцев охранному отделению удалось задержать участников покушения. Без провокатора тут не обошлось. От него охранка узнала, что делал бомбы и хранил у себя оружие Владимир Лихтенштадт, бывший студент Петербургского университета. На даче Лихтенштадта в Шувалове был произведен тщательнейший обыск. Ломали стенки, перерыли в саду все клумбы.

Владимир Лихтенштадт был отправлен в выборгскую одиночную тюрьму, в «Кресты».

Выборгская одиночная тюрьма, камера 175. Письмо жене. 15 октября 1906 года:

«Итак, мы разлучены силой обстоятельств, лежащих вне нашей воли. Приехали какие-то люди, посадили тебя на одного извозчика, меня — на другого и увезли. Но что за беда! Все это минутное, случайное, все это пройдет мимо.

Не знаю, как ты, а я чувствую себя хорошо, читаю, пишу...

Сейчас нет времени продолжать письмо, тороплюсь отдать его. Авось придет раньше...

Твой Володя».

28 октября 1906 года. Жене:

«...Мое окно обращено на север, подо мной крыши и трубы, а там вдали сады, быть может, даже финляндские леса... Сейчас хотелось очень бы читать, думать, мечтать, а надо переводить. Перевести сейчас очень интересные места [2], а все-таки... быть скованным чужой мыслью и — главное — чужой формой!

Не знаю даже, удастся ли доставить отсюда оригинал в редакцию, но катаю страниц по 30–40 в день.

Думаю кончить через неделю... Чувствую себя прекрасно. Помещение у меня очень хорошее и внешние условия вообще превосходны.

Цветов, правда, не пропускают, но припасами меня буквально заваливают.

Письма уже бросил было писать, думал, что они не доходят, но вот сегодня получил целых три — от тебя, от твоей мамы, от моей. Буду писать, пиши и ты.

Твой Володя».

16 августа 1907 года. Жене:

«Совсем уже осень. Сейчас вернулся (уже 8 часов). Не знаю, пойдет ли письмо. И что же напишешь? Ну, вот виделись — еще увидимся. Сказали ли все, что нужно? Скажем ли? Вероятно, нет. Да и что нужно? Повторяю, все перевернуто, завернуто одно в другое, — что там, внутри?

И где здесь наружное, где внутреннее? Может быть, можно было бы раскрыть хоть до известной черты...

Но нужно ли? Не знаю, не знаю... А пока — оставим.

Твой Володя».

Осталось несколько дней до суда. Лихтенштадт в последний момент отказался от защиты.

Его превосходительству главному военному прокурору

Памятная записка:

21 августа 1907 г. Петербургский военно-окружной суд в закрытом судебном заседании, под председательством военного судьи генерал-майора Кирилина, слушал дело о сыне статского советника Владимире Осиповиче Лихтенштадте.. .

На суде он не пытался оправдаться, а старался выгородить товарищей, взяв их вину на себя. Он держался так, что его «нравственное обаяние, — как рассказывал потом один из подсудимых, — коснулось даже заматерелых в беспощадности военных судей».

И все же:

«...Выслушав дело, суд признал подсудимого виновным согласно изложенному выводу обвинительного акта и приговорил его к смертной казни через повешение, с законными последствиями сего рода наказания.

Подача протеста не предполагается».

Впрочем, вскоре сами судьи ходатайствовали о замене смертной казни пожизненной каторгой. Возможно, на позицию суда удалось повлиять через жену министра юстиции И. Г. Щегловитова, гимназической подругой которой была мать Владимира.

Дневник, 15 сентября 1907 года:

«Письмо есть: ничего не произошло — все по-старому. В крепости начал “Из дневника человека, которому ничего не надо”. Хотел, как всегда, писать себя — хотя бы в будущем. Но, оказывается, все-таки, что без пути оставаться невозможно: куда-нибудь надо идти — притом вперед, можно вспоминать и прошлое, но, между прочим, и не так полно, как я хотел бы приняться, от такого углубления в прошлое можно ожидать “итогов” для настоящего. Да, в сущности, разве не подведены все итоги и итоги итогов?

Или систематизировать все “отрицательности”? Нарисовать более выпуклую психологическую картину? Но это требовало бы художественной формы (в широком смысле — “стиля”), а сейчас я не способен на это.

Как это ни странно (после всего, что было), но, кажется, опять наступила полоса, когда все радует: солнце и дождь, желтые листья и зеленые листья, работа на дворе и ничегонеделание, чтение и разговор... Или все забыто? По крайней мере, забывается? О нет, кругом все те же бездны, но, пока живешь, нужно жить гордо и радостно, или зачем “нужно”, не “нужно”, но “лучше” — если есть сила.

А жить пока необходимо: опять гордость — “последняя гордость”.

Но обо всем этом потом. Все это — “темы для маленьких рассказов”.

Сейчас можно ложиться спать, смотреть на колеблющееся светлое пятно от фонаря, слушать дождь».

21 сентября 1907 года. Матери:

«Посылаю, как ты просила, список книг. Составлен он рублей на 40 и рассчитан на пожертвования Суворина, но если это дело расстроилось, то он вообще может служить для руководства, если другими лицами будут предлагаться книги для нашей библиотеки.

Хотя, посылаемый таким способом, список не будет “утвержден” начальником, но едва ли в нем найдется хоть одна книга, которая бы могла быть не пропущена.

Желательно, конечно, чтобы книги поступали параллельно из трех отделов, на которые список распадается.

Кроме того, напоминаю, что начальником поставлено условие, чтобы книги жертвовались одновременно для нашей библиотеки и для библиотеки 1-го и 2-го корпусов. Туда нужны главным образом учебники (там имеются и хорошие, не беда, если будут дубликаты), особенно по арифметике и языкам (новым французскому и немецкому), а затем книги такого же характера, как в нашем списке, пожалуй, только более популярные...

Теперь о книгах для меня. О Ницше я тебе говорил, но торопиться с ним незачем, у меня еще надолго есть, что читать.

Письма его прихвати с собой, также Белинского, Добролюбова, Михайловского (кажется, у нас был и Чернышевский и Писарев). Думаю, что затруднений с ними не будет, но, во всяком случае, риск не велик — покупать ведь не приходится.

Для меня можно выписать еще одну книгу — “Характеристики людей, нравов, мнений, времен” (в лондонском издании 1758 года прибавлено еще “с собранием писем” — это не важно) английского философа Шефтсбюри, но не по-английски, а в немецком переводе (какой, конечно, имеется).

Заодно хорошо было бы достать каталог философской библиотеки “Лейпцигской книжной торговли Дюрри”, он был приложен к какой-то из моих книг в крепости, но не помню, к какой именно...».

Через контору тюрьмы матери Лихтенштадта и ее соратникам по «Группе помощи узникам “нового Шлиссельбурга”» передавали утвержденные начальником тюрьмы списки книг для библиотеки. Одновременно на волю тайно шли списки нелегальных книг: Энгельс, Ленин, Плеханов, Меринг, Лафарг...

«...Нового, кажется, ничего, разве только одно: с ноября мы будем и писать только ближайшим родственникам (матери, жене, сестре и т. д.) и получать только от них же; письма же от иных лиц будут конфисковываться....Итак, до свидания (на которое, если будешь не совсем здорова, пожалуйста, не торопись).

Всем привет. Володя.

Так как тюремному управлению может прийти в голову — ограничить число писем и от вас, то пока можешь послать побольше открыток; между прочим, я хотел фотографии: Гёте, Бетховена, Чехова и снимок с “Острова мертвых” Беклина [3]».

«Остров мертвых» — так назвали централ и политические заключенные «нового Шлиссельбурга». Один из высших жандармских чинов как-то сказал: «Отсюда не увозят — отсюда уносят».

23 июня 1909 года. Жене:

«Два письма — одно старое и одно новое: “сдвиг” и “покой” или буря и тишина, два полюса, между которыми нас вечно кидает.

Оба письма, конечно, не ко мне, а к мечте обо мне, как, впрочем, и все письма. И отвечать на них нужно было бы тоже мечтой, мечтой о “тебе” — “мне”, о тысяче вещей, когда-то загоравшихся между нами в ярких словах. Но “когда-то” ушло, повторять старые слова нельзя, нет пищи, нет обстановки — столиков и музыки, весны и Шувалова...

Есть, конечно, стоящие вне обстановки, вне времени и пространства, идущие от души к душе и никогда не увядающие. Знаем ли мы эти слова? Это ведь основной наш вопрос, вопрос вопросов, это то “чудо”, о котором ты пишешь.

Но если знаем, то таких слов не говорят, тем более не пишут. Но главное — мы все те же, не так ли?

Наши житейские пути могут извиваться причудливыми зигзагами, бури могут чередоваться с затишьем, но одно останется неизменным — наш метафизический — карамазовский бунт и наша психологическая — чеховская — печаль.

Для них мы найдем еще, быть может, новые слова и в их честь устроим когда-нибудь еще один дружеский пир на берегу местного озера, в грязном провинциальном “кабачке” или еще где-нибудь, ибо Русь велика и обильна и для нас с тобой найдется в ней местечко.

А пока не будем заполнять лишней страницы лишними словами — большое спасибо за письмо — и прощай.

Твой Володя».

Дневник, без даты (1909):

«Какой ценностью обладает для нас жизнь, если измерять эту ценность только тем, чем мы пользуемся, — это легко решить: она падает до нуля.

Остается, таким образом, только та ценность, которую мы сами даем нашей жизни — даем, делая что-нибудь и притом целесообразно, делая с такой независимостью от природы, что само существование природы может быть целью при этом условии».

8 октября 1910 года. Матери:

«Письмо, совершенно неожиданное — и по времени и по содержанию. Вероятно, оно несколько огорчит тебя, но что делать — жизнь учит мужеству причинять близким огорчения, когда это необходимо... Но предисловие выходит слишком широковещательным, и ты можешь подумать, что дело идет бог знает о чем. А “дело-то” само по себе такое пустяковое, что о нем и говорить не стоит, но вокруг него наплели столько лжи и оскорблений, что приходится говорить по существу.

Это существо — мое положение в тюрьме и ваша “опека”. Сколько раз мы заговаривали об этом и ни разу не договорились. Так что, если дело зашло теперь в такой тупик, то виноват в этом я сам: надо было с самого начала поставить вопрос резко и определенно и совершенно лишить вас возможности каких бы то ни было хлопот. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Да я и не думал, что здесь это так принимают к сердцу. Я объясню, в чем дело. По поводу одного — повторяю — пустякового случая... [4] приходится принять крайние меры, именно по отношению к вам, чтобы отстоять свою свободу. Свобода! Свобода в тюрьме! Да, в тюрьме больше, чем где бы то ни было. Я не буду повторять банальных фраз о том, что решетки, кандалы и прочие жупелы, устрашающие трусливых мещан, не имеют к истинной “свободе” никакого отношения. Но нужно понять еще, чтобы “сохранить себя” в тюрьме... нужны не яйца, какао, фуфайки и пр., а нечто совсем иное, гораздо более трудное и гораздо более действенное... [5] Но довольно, иначе я не скажу главного. Я настолько уверен в твоем и Марусином уважении ко мне, что могу заранее сказать: раз я объяснился до конца, вы сделаете, как я хочу.

А хочу я вот чего: за исключением двух вещей — хлопот о выдаче рукописи и о моем переводе в Сибирь (если для вас это действительно удобно и просто, как перевод в другую тюрьму) — ни о чем, касающемся меня, ни в каких присутственных местах не разговаривать. Никаких [6], а когда вы приезжаете сюда, можете говорить о конторе и погоде, здоровье и пр., а если заговорите обо мне, то как о постороннем. Повторяю, что я вполне уверен, что достаточно такой просьбы, но должен предупредить, что в случае ее нарушения я перестану выходить на свидания и писать, как это мне ни будет больно. В заключение должен еще огорчить Марусю: мы не увидимся в этом месяце, так как я не хочу пользоваться вторым свиданием. Значит, до ноября. (И прошу также не приезжать в контору “за сведениями”.) Все это может показаться со стороны несколько комичным и “мальчишеским”. Пожалуй. Значит, еще одна выгода — при случае можно посмеяться, тем более, что ничего “трагического” действительно нет. А что касается “мальчишества”, то я надеюсь сохранить его всю свою жизнь, чего и вам желаю...»

Лихтенштадта перевели в общую камеру, где сидели только уголовники — крестьяне великорусских губерний. Почти все оказались неграмотными. Он тотчас взялся обучать их. Нет бумаги — вместо классной доски он использует стены и пол и учит письму, арифметике. И учится сам. Он с жадностью прислушивается к тому, как говорят крестьяне. Берет словарь Даля и начинает разбираться в тонкостях наречий разных губерний. Сколько, однако, знают эти неграмотные, когда речь заходит о привычном для них укладе быта!

14 августа 1911 года. Матери:

«Перейдем к Далю... Очевидно, ты не знакома с характером словаря. Задача его не только дать возможно полный справочник, но также и миросозерцание русского народа, поскольку оно отражается в языке... В моих случайных выписках за последние два месяца (из наших классиков и разговоров) я нашел более 500 слов, не включенных в словарь...»

В начале июля 1912 года трех заключенных 1-го корпуса за то, что они не сняли шапки перед надзирателями, высекли на глазах у всей тюрьмы. Это был явный вызов политическим.

Во время прогулки узники 4-го корпуса, среди которых был Лихтенштадт, вынесли единодушное решение: надо протестовать. Обычный вид тюремного протеста — голодовка сразу же была отвергнута. Договорились в течение трех дней не ходить на работу, на прогулки и не выполнять ни одного требования и распоряжения администрации. За связь с остальными корпусами взялся Владимир Лихтенштадт. Через «почтовые ящики» — укромные места в бане и в церкви — ему удалось передать записки с решением о протесте, датой начала и требованиями к начальству.

Через два дня пришли ответы: готовы.

Утром 8 июля грянул общетюремный протест. Во всех общих камерах и одиночках узники не встали на поверку. Начальство заметалось. Когда же не помогли и угрозы — усилили караулы и ввели в крепость войска.

Зачинщиков отправили в карцер на тридцать суток. Среди них был и Лихтенштадт. В ответ весь 4-й корпус объявил голодовку. В карцерах беспрерывно гремели революционные песни, звенели кандалы, мятежные политкаторжане издевались над стражей, в крепких выражениях поминали «их превосходительства», рассказывали политические анекдоты, смеялись, устраивали даже настоящие литературно-вокальные вечера...

Вскоре выяснилось: к голодовке 4-го корпуса присоединились и остальные корпуса.

Шлиссельбургский централ стал крепостью, осажденной изнутри.

Тридцатисуточный карцер был нововведением шлиссельбургских тюремщиков. Полная темнота, ни постелей, ни теплой одежды, холодный асфальтовый пол и параша в углу. Пища — холодная вода и хлеб; на четвертые сутки тарелка горячей баланды и десятиминутная прогулка. Из карцера было только две дороги: на койку тюремной больницы или на погост. Здесь мучились от духоты летом, от холода зимой, заболевали дистрофией.

Незадолго до конца карцерного срока зачинщиков неожиданно вызвали в контору. Тюремное начальство решило перевести их в другие тюрьмы «для окончательного исправления».

В дороге Лихтенштадт заболел, и его оставили в «Крестах». Это, вероятно, спасло его. Иначе он попал бы в страшный Орловский централ, где нередко забивали узников до смерти.

В «Крестах» Лихтенштадт пробыл семь месяцев. Дневниковых записей за этот период обнаружить не удалось.

5 января 1916 года. Матери:

«Еще раз с Новым годом! И не будем рассыпаться на тысячу желаний: пусть кончится война — больше ничего, остальное само приложится. Не в буквальном смысле приложится, конечно, а будет создано людьми... Тебе же побольше здоровья и спокойствия и поменьше беспокойства обо мне».

Дневник, 4 августа 1916 года:

«Завтра иду в 4-й корпус, в библиотеку. Иду почти охотно, мелькает надежда, что там скорее поправлюсь. А поправляться надо, совсем развинтился. Пришел сюда два года назад относительно здоровым, ухожу полуинвалидом.

Буду считать все это временным, поправимым и буду бороться до конца.

Идеальной обстановки не создать нигде, но думаю, что в библиотеке перевешивают минусы. Да я и не связан, уйду, когда захочу. Что будет с занятиями... пока и не загадываю».

Дневник, 2 декабря 1916 года:

«Две недели пил запоем “Общественное движение”, жалко, что пришлось так глотать — проконспектировать удалось лишь часть. Но приобрел все же бездну. Пожалуй, самое ценное для меня — выяснение основных тенденций большевизма и меньшевизма. Надо только выслушать теперь и другую сторону. Чувствую, однако, даже более близкое знакомство не позволит мне склониться, безусловно, на одну сторону. Оценка обоих течений — это оценка нашей революции, которая может быть дана лишь по ее завершении. А я все более убеждаюсь в том, что она не завершилась в 5—6—7-х годах, что это только 1-й акт ее, ожидающий продолжения».

Дневник, 26 августа 1916 года:

«С головой в библиотечных делах — ни читать, ни писать невозможно: живешь как голодный среди изобилия пищи и не можешь насыщаться... Ну, некогда, сегодня самый рабочий день».

Дневник, 27 ноября 1916 года:

«Почти месяц прошел, и здоровье не лучше. Сегодня в первый раз пишу об этом маме — все равно она видит и еще больше беспокоится.

Но что за дивный день, изумительный день — и как неожиданно выплыл среди ноябрьских туманов!

Несмотря на все, на душе у меня солнечно и ясно — и силы рвутся наружу... роятся мысли, хочется дела».

28 февраля 1917 года. Матери:

«Здравствуй, мама! И здравствуйте, все друзья! Только пара слов — голова идет кругом — полетел бы к вам, но дела так много, что надо сидеть здесь, помочь вышедшим, помочь выйти еще сидящим».

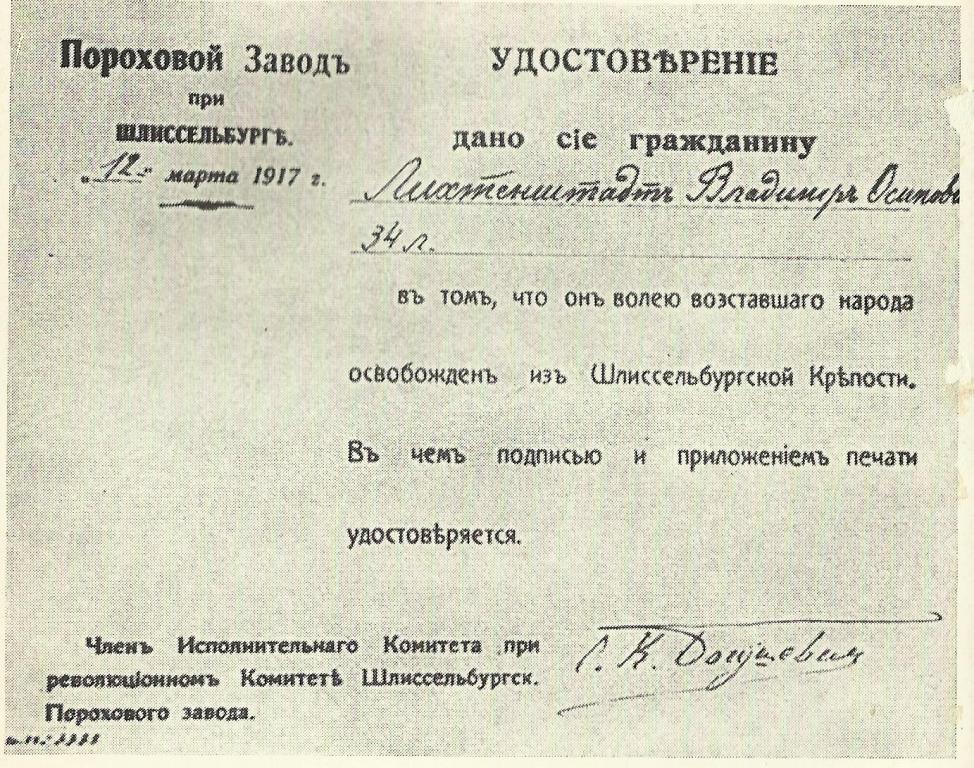

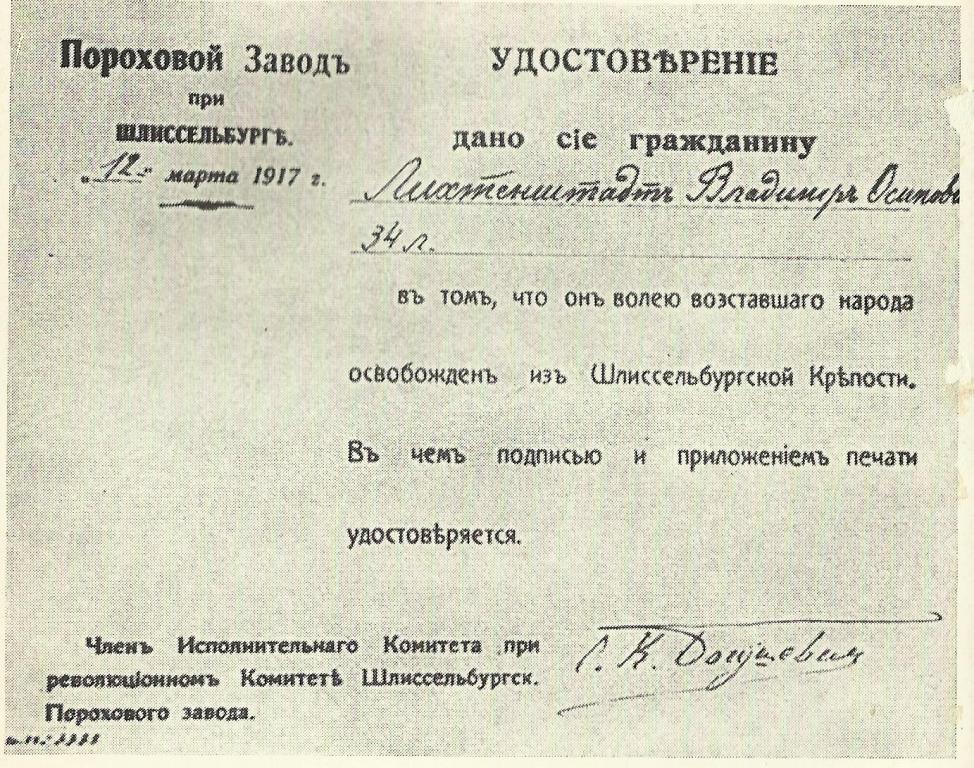

Лихтенштадт одним из первых получил удостоверение: «Освобожден волею восставшего народа».

Из крепости было вывезено все ценное, и крепость по распоряжению Шлиссельбургского ревкома облили нефтью и подожгли. Она горела семь дней.

Опубликовано: В. Лихтенштадт // «Сквозь время…». Документальные очерки / Ред. Ю.Д. Марголис, В.И. Сандлер. М., 1968.

По этой теме читайте также:

Примечания