Вместо вступления

История эта началась со случайного вопроса Вадима Алексеевича Черных, известного ученого-археографа: какое отношение имею я к народовольцу Николаю Желвакову (уж не предок ли?) и что знаю о его связях с семьей Горенко.

Сознаюсь, открывшаяся тема привлекала меня очень давно, годами подспудно зрела, но все как-то боязно было к ней подступиться.

С одной стороны, казалось, факты слишком известны, а лица определенны. Ведь один из героев одесских событий 1882 г. — легендарный Степан Халтурин, рабочий-революционер, организатор и руководитель «Северного союза русских рабочих», причисленный В.И. Лениным к «кружку корифеев» революционного движения 1870-х гг. Литература о нем огромна — монографии, десятки статей, даже повести...

О другом участнике «происшествия» на Николаевском (ныне — Приморском) бульваре в Одессе — Николае Желвакове, напротив, источники очень скупы; правда, в исторической литературе о «Народной воле» он помянут не раз, но только помянут. Потому и непросто взяться за рассказ о его жизни.

Еще А.П. Прибылева-Корба, товарищ Желвакова по народовольческой партии, спустя 40 с лишком лет после казни Халтурина и Желвакова призывала вспомнить о «геройски погибшем Николае Желвакове» его друзей и знакомых: «Страна навеки должна в сердце своем сохранить имя самоотверженного юноши»[1]. С той поры литература о Желвакове не слишком пополнилась. Три страницы статьи А.П. Корба «Памяти ушедших», небольшой отрывок мемуаров друга детства Желвакова, скрывшегося под инициалом Л., найденная в бумагах В.Я. Богучарского анонимная заметка-некролог 1882 г., появившаяся в печати уже в советское время, да безыскусные воспоминания Ивана Желвакова, откликнувшегося на призыв вспомнить о брате, — вот и весь небольшой запас биографических свидетельств. Итак, тема исчерпана? И все же исподволь, со студенческих лет, я собирала все, связанное с моей, редкой теперь фамилией.

Интерес к собственной фамилии... Не тщеславное ли это желание восстановить свою родословную, которая стала сегодня для некоторых своеобразным слагаемым престижности? (Конечно, гордиться стоит, когда в твоем роду писатели, революционеры, герои; понятно, небезразлично и когда на фамилии лежит сомнительная тень прошлого.) И все же главное не в этом. Фамилия — только повод. Причина — в интересе к историческим разысканиям, в возможности, которую для каждого открывает занятие историей. И еще — в удивительном таинстве, непонятной, нераспадающейся связи времен.

Давно замечено, что личности вне истории нет. Нет человека без корней и без прошлого. В мезонине герценовского дома на Сивцевом Вражке часто открываю «Былое и думы» (распорядилась судьба — работать мне в Музее А. И. Герцена). На памяти знаменитые слова (кто их не знает!), сказанные Герценом о себе и своих мемуарах, — «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге»[2]. Для Герцена история — «общее», накрепко связано с «частным»; ценность личности, ее опыт, эмоциональный, индивидуальный и историко-социальный, безграничны. Вот и размышляю, что обращение человека к своей родословной вполне оправданно и понятно. Времена «не помнящих родства», к счастью, прошли, и семейная родословная — будь то традиция в рабочей семье или воспоминание о семейных буднях и праздниках — немало способствует утверждению личностей в новых поколениях, определению их жизненного выбора.

В нашей семье о предке-народовольце вспоминали нечасто. Его терроризм, очевидно, вызывал большие сомнения. Из школьных учебников знала, что террор, пусть самый героический, бессилен поднять массы на восстание. Читала, как горько пережил В.И. Ленин гибель на виселице своего старшего брата Александра, покушавшегося на царя.

Потом, став историком, я познакомилась с литературой о народниках, поняла трагедию террористов (и Желвакова, в частности), их святое желание пробудить массы — и глухое молчание народа; их бесстрашное устремление доказать «верхам»: грядет отмщенье за всякое их преступление — и виселицы, виселицы, казни.

«Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, — писал В.И. Ленин, — несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть»[3].

Из бумаг в семье ничего не осталось. Разве что два пожелтевших листка, вырванных из «Каторги и ссылки», с почти уже выцветшей записью фиолетовыми чернилами рукой деда — Ивана Алексеевича Желвакова: «Взято из журнала “Историко-революционный вестник”. 1929 г. № 8— 9(№ 57—58). Статья написана по просьбе редакции журнала».

Пришлось ему вспомнить о брате, но поздно, когда многое из памяти уже стерлось...

Восстановить черты «самоотверженного юноши» могли помочь архивные разыскания. Конечно, большинство жандармских «дел», связанных с событиями 1882 г., давно вошли в научный оборот. И все же целенаправленный поиск с новой силой высветил незаурядную личность Николая Желвакова и неожиданно добавил новые факты к «народовольческой» родословной А.А. Ахматовой (Горенко). Перечитывая Ахматову, восстанавливая в памяти удивительно емкие ее стихи, строки «на все времена», захотелось некоторые из них поставить эпиграфами к нашему рассказу.

22 марта 1882. Одесса

«О, жизнь без завтрашнего дня...»

«Казнь двух убийц генерала Стрельникова совершена сегодня в 5 с половиною часов утра...»

Из дешифрованной телеграммы одесского генерал-губернатора министру внутренних дел.

Для казни строили помост. Напрягшуюся тишину тюремного замка прорезал одномерный, тревожащий звук (стук топора!). К утру он сменился привычной разноголосицей шумов — железным лязганьем засовов, позвякиванием, перезвоном ключей тюремщиков и шпор жандармов, тяжелым скрежетом отворенных дверей.

И был сколочен эшафот. «И отвели их внутрь двора».

К пяти часам в ограду одесской тюрьмы уже выводили двоих, «особо опасных», назвавшихся Степановым и Косогорским. Судили их с крайней поспешностью и, как говорили, в самой глубокой тайне. Однако тюрьма эту тайну знала, убийцам Стрельникова сочувствовала. Весть о конце «паука-кровопийцы», генерал-прокурора Южного края, неистовствовавшего в расправах с «политическими», мгновенно разнеслась среди заключенных. Казалось, радости их и предела не будет.

«Тюремная администрация не препятствовала шумным переговорам, поздравлениям друг друга через форточки в дверях и окнах. Надзиратели пробегали по коридорам, подымали «глазок» и кричали: "Вашего генерала убили, на бульваре застрелили". Затем через них же заключенные узнали, что задержано двое, что они сидят в изолированных камерах, что назначен скорый суд»[4].

Из маленьких щелок-окон, обращенных к веселой площади Куликова поля, где видно было, как в праздники гулял, толпился у балаганов свободный люд, теперь нельзя было разглядеть ни съежившуюся от предрассветного холода группку тюремщиков и их жертв, ни даже виселицы с прочным фундаментом-помостом в 14 ступеней.

Ставить виселицы на Руси совсем было разучились. Вспомнишь тут черный день 13 июля 1826-го. «Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!» Двое мучеников 14 декабря тогда сорвались. За полвека, казалось, палаческое дело усовершенствовалось, и после множества казней в 70 — начале 80-х гг. власть приобрела опыт, а палачи — сноровку. Злокозненные составители инструкций до деталей отработали процедуру смерти, дабы, не дай бог, не вышло «неприятного случая». Генерал-адъютант И.В. Гурко, коего неверная фортуна занесла в описываемое нами время из престижного Петербурга в «пыльную» Одессу (не уберег в 1880-м от взрыва Халтурина Зимний дворец!), еще в должности столичного генерал-губернатора проявил завидную резвость в приискивании палачей и выработке всякого рода инструкций по церемониалу казни. Сам не раз конфирмовал смертные приговоры, но до смерти боялся всяческих неожиданностей... Они же, как нарочно, упорно его преследовали. Вот и теперь. Надо же было, чтобы Стрельникова подстрелили средь бела дня и под самыми губернаторскими окнами! Опять не оградил, не защитил... Теперь монаршей милости не жди. Выбит из жизни любимый императорский пес, опора и защита трона.

Гурко трусливо выжидал и, как всегда, без лишних угрызений совести. Исход готовящейся тайной расправы с убийцами Стрельникова, казалось, не предвещал ничего непредвиденного. Подобрать палача из своих же заключенных уголовников. По экстренности дела не беспокоить штатного «палача его величества», душегуба-«виртуоза» Ивана Фролова, приглашаемого из столицы для казней особо ответственных. Публичность — вот что могло пугать. Но с нею давно покончено. Парадоксально, что публичность казней — явный проигрыш власти при кажущихся шансах на успех.

Экзекуционные марши, натужные выкрики горнов, острая дробь барабанов способны были заглушить любое слово осужденного, но не могли ни вытеснить, ни истребить особый дух — дух сочувствия, проникающий неизвестно откуда в самую организованную, в самую верноподданническую толпу. Словно прощальным саваном прикрывал он выставленных на позор людей, заклейменных как отъявленные государственные преступники. Эта невозможность и даже вредность публичности была окончательно осознана 3 апреля 1881 г. Вопреки ожиданиям властей, казнь первомартовцев — месть за царя-«освободителя» произвела в обществе крайне невыгодное впечатление. Очевидец назвал ее «живодерней», а газета «Тайме» с возмущением писала о «самом безобразном зрелище, которое когда-либо видно было»[5]. Отныне специальным указом от 26 мая 1881 г. публичные расправы заменялись «боязливыми» предрассветными казнями, скрытыми от посторонних глаз, тайно свершаемыми в оградах тюремных замков.

Выполняя волю императора — «повесить без всяких оговорок», — министр внутренних дел граф Игнатьев засыпал Гурко шифрованными телеграммами, торопился... Наступали пасхальные праздники. «Надеюсь, что казнь преступников будет совершена в понедельник утром», «Желательно не откладывать казни долее вторника ввиду страстной недели».

Казнили в понедельник, на страстной.

Вопреки ожиданиям Гурко, добровольца-экзекутора сразу не нашлось. Предложение повесить за известное вознаграждение убийц Стрельникова натолкнулось на решительный отказ арестантов. Наконец напали на одного, который, видимо, начал колебаться, прельщенный обещаниями льгот и подарков. «Я только вешать не умею», — отговаривался он. «Ну, это пустяки, — возражали ему, — вешать доктор подучит».

21 марта в 12 часов ночи приговор военного суда «о повешении обоих преступников» был тайно конфирмован. Оставалось соблюсти некоторые формальности, процедуры, которых никак не удавалось избежать.

Вот почему возле эшафота в Одесской тюрьме на рассвете 22 марта 1882 г. зябко сгрудились «непременно присутствующие» — «отцы города»: полицмейстер, городской голова, комендант тюрьмы и сам Гурко. Двух-трех благонадежных гласных думы и редактора новороссийского телеграфа пришлось вынуть из теплых постелей строгим приказом чуть свет явиться к городскому голове. «Несчастные представители гласности провели очень тревожную ночь», — писал в своем отчете о деле Стрельникова неизвестный корреспондент вольного журнала «На родине»[6], а под утро были доставлены в тюрьму, где уже орудовал палач.

Первому вошедшему на помост, назвавшемуся дворянином Николаем Сергеевичем Косогорским, можно было дать на вид года двадцать два.

«Наружность его не поражала ничем особенным», однако «черты лица его были правильны и красивы, но особенно прекрасны были глаза, ярко-синего цвета».

Главное, что к ним приковывало, — это «взгляд, выражавший спокойную энергию и большую силу воли».

«Сложен он был на славу; несколько выше среднего роста, широкоплечий», мускулистый[7]. Он «быстро взошел по ступенькам эшафота и пересчитал их: «14, о, как высоко!»

Сам надел петлю на шею и повис.

Второй осужденный, назвавшийся Константином Ивановичем Степановым, тоже был молод, но, видимо, из-за тяжелой болезни казался намного старше. Можно было только догадываться, как мужественно красив был он прежде: «замечательно правильные черты», прекрасные темные глаза, «высокий гладкий лоб, тонкие губы и энергичный подбородок с эспаньолкой каштанового цвета»[8].

Было видно, как жестоки его физические страдания и как сильно он изнурен. Ходить он не мог, его поддерживали. Из-за неумелости палача («по собственному вызову», да к тому же выпившего для бодрости) он принял истинно мученическую смерть.

Мужество осужденных изумило палачей. Офицеру, распоряжавшемуся процедурой, сделалось дурно. Особенно поразил их выкрик того, совсем юного, называвшегося Косогорским:

«Меня повесят, но найдутся другие! Всех вам не перевешать. От ожидающего вас конца ничто не спасет вас!»[9]

18 марта 1882. Одесса

«Так отлетают темные души...»

«Сегодня в пять часов дня на бульваре убит генерал Стрельников, убийцы в числе двух схвачены».

Шифрованная телеграмма одесского генерал-губернатора в Департамент полиции.

Генерал Стрельников не любил церемониться. С тех пор как сам император доверил ему производство дознаний по особо важным государственным преступлениям на всем юге России, здесь будто черный смерч прошел... Одна немецкая газета поместила лаконичную, но многозначительную телеграмму:

«В Одессу прибыл Стрельников, убыло 100 человек».

Начались аресты и гонения, каких давно не бывало. Летели телеграммы и приказы; на пароходах, на почтовых тройках, по железной дороге отовсюду свозили арестованных. Забирали огульно всех, чьи фамилии так или иначе становились известны Стрельникову. Брали студентов, рабочих, отцов и матерей почтенных семейств, молодежь обоего пола, почти детей... Киевские и одесские тюрьмы переполнились. Жандармы выбивались из сил. «По целым неделям глаз не смыкали» — передавал современник признание, услышанное от одного из действующих лиц этого «горячего» времени.

Настоящие опустошения производились по правилу, которое генерал формулировал так:

«Лучше захватить девять невинных, чем упустить одного виновного».

«Щедрину положительно следовало бы прекратить писание своих сатир, — сокрушенно заявлял корреспондент «Вольного слова», сообщавший из России о «подвигах» Стрельникова. — Что за сатира, когда действительность далеко ее превосходит!»

Еще будучи военным прокурором киевского военно-окружного суда, своими свирепыми речами и кровожадным усердием Стрельников обратил на себя пристальное внимание. Правительство узрело звериную хватку этого новоявленного «Торквемады деспотизма» (как окрестил его современник) в борьбе с революционной крамолой. Революционеры были потрясены разнузданным бесчинством, бессмысленными клеветами и циническим нахальством этого «палача по страсти».

Имя Стрельникова наводило страх. Смертные приговоры киевских судов потрясали.

«Достаточно одного моего убеждения в вашей виновности, — говорил прокурор, не находя ни одной улики против арестованного, — суд на все будет смотреть моими глазами».

Так оно и было. В ход пускалось все: жестокость, заключенные лишались свиданий, выбивались ложные показания. Обычный прием следствия — крик, ругань, угрозы. Любимая присказка генерала, сообщавшаяся родственникам заключенных с иезуитской улыбочкой, что их сына, дочь «ждет веревка».

«Арестанту Геккеру на допросе, — фиксировалось в деле Департамента полиции, — генерал Стрельников сказал, за неоткровенность в его показаниях, что он уничтожит не только его, Геккера, но и его семейство; Геккер по возвращении в тюрьму громогласно об этом говорил заключенным, добавив, что где бы он ни был, какая бы участь его ни постигла, он... не простит генералу Стрельникову то, что он трогает его семейство»[10].

Никогда попытки самоубийства не были так часты у арестованных, как при дознаниях Стрельникова. Инквизитором он был хорошим, но следователем оказался плохим. Один из осужденных, член Одесской народовольческой группы Михаил Дрей, вспоминал, что военный прокурор не умел совершенно «распутывать клубок следственного материала».

«Часто ему в руки попадали данные, которые могли бы его привести к раскрытию целых организаций... Он пользовался исключительно сведениями шпиков и предателей, и его внимание часто, благодаря этому, отвлекалось от существенного к маловажному. Психологии нашей он не понимал, она была ему чужда. В наше бескорыстие он не верил. Нас, тогдашних революционеров, он считал обезумевшими честолюбцами, чем-то вроде новых Геростратов. Революционной литературы он не знал и, по-видимому, считал ниже своего достоинства знакомиться с нею. Будь он знаком с программой и организацией партии «Народная воля», ему не трудно было догадаться, что в Одессе была не одна только рабочая подгруппа»[11].

И действительно, в это время в Одессе, притихшей после правительственного разгрома начала 1880 г., уже существовала сложная организация (с конспиративной квартирой, паспортным столом, запасом динамита), возрождавшаяся на обломках старой, — с Центральной группой партии «Народная воля» во главе (Комитетом партии) и складывающейся рабочей подгруппой.

«Все «корни и нити» для расследования этого были у него в руках: три члена Центральной группы сидели в тюрьме. Но он сумел воспользоваться только тем, что раскрыли предатели»[12].

Результат следствия совершенно не соответствовал той чрезвычайной миссии, с которой осенью 1881 г. Стрельников прибыл в Одессу. Чтобы выйти из затруднения и создать что-нибудь значительное, он соорудил процесс, который уже после его смерти получил название «стрельниковского». По делу «О тайных кружках на юге России» (26. III—3. IV. 1883) с 95 обвиняемыми проходило множество лиц, ничего общего с революцией не имевших.

«Преступления на них, — свидетельствовал очевидец, — возводились самые невозможные. Так, например, одного обвиняют в том, что в 1877 году он вместе с Перовской и Желябовым бросал камни в реку с целью проследить, как далеко могут летать бомбы; другой привлекается к суду за подкоп, который он будто бы рыл в одной из юго-западных губерний, и т. п.»[13]

В известном смысле личность Стрельникова — инквизитора-дилетанта представлялась даже несколько старомодной. В ту пору сыск и шпионаж настолько усовершенствовались, что появились истинные виртуозы своего дела: сыщики по страсти, палачи по вдохновению, доносчики по убеждению. В сыск пришли люди ловкие, умные, честолюбивые, психологи с широким размахом, вроде жандармского подполковника Судейкина, прославившегося изощренными методами борьбы с революционерами. Стрельников избрал методы «простые» и за полгода своего владычества сумел раздражить решительно всех. Многие его собратья по жандармской службе тайно роптали, осуждая его методы, недозволенные в следствии (даже с их точки зрения!).

Однако после замышлявшегося в Киеве покушения на прокурора и у самого Стрельникова закрались сомнения. В последний свой приезд в Одессу, в спокойную минуту, он доверительно говорил своему помощнику полковнику Новицкому, что «теперь понимает, что по дознанию он зашел «в лес»... поэтому просит его... «не дать ему заблудиться в этом дремучем лесу»[14]. Однако дороги назад уже не было. Исполнительный комитет «Народной воли» вынес свой смертный приговор.

В самой фамилии — Стрельников — словно бы заключалась судьба генерала.

Судьба изменчива, как карта.

В игре ошибся генерал,

И восемнадцатого марта

Весь юг России ликовал...[15]

Подробности этого события передавались из уст в уста. Немногие официальные газеты, что поместили отчет о казни, «дело» передергивали. Очевидцы и писавшие со слов очевидцев стремились максимально приблизиться к истине в соответствии с собственными убеждениями. Из этих свидетельств особенно выделяется одно, уже цитированное нами, напечатанное в эмигрантском революционном журнале «На родине», где автор заметки «Из Одессы» не только передает случившееся со слов очевидцев, но и сам идет по следам событий. Именно им добавлены важные детали, которые жандармы считали неуместным помещать в своих официальных отчетах.

Итак, место действия — весенняя Одесса, год — 1882. 18 марта, четверг.

Представьте себе этот «маленький Париж», эту «южную Пальмиру», когда она плавно минует свой недолгий переход от зимы к лету. «С середины марта наступает обычно полная весна», — засвидетельствует любой путеводитель по городу, и календарь не соврет, что восход солнца 18 марта — в 5.35, а заход — в 18.32. Город, взлетающий ввысь над морем. Николаевский бульвар, уступами сбегающий к морю. Тянущиеся по струнке ровные проспекты. Свежая зелень, пьянящий воздух. Гомон разноязыкой толпы, праздничное возбуждение приморского города, подогреваемое общим весенним темпераментом его обитателей...

При всем своем деловитом усердии генерал Стрельников радостей жизни не избегал. Пообедав по обыкновению во французском ресторане, он вышел на бульвар вдохнуть морского воздуха и понаслаждаться прелестями весеннего полдня. Обычная послеобеденная прогулка. Привычка, взятая на заметку преследователями. 18 марта Николаевский бульвар превратился из места променадов и свиданий в место отчаянного покушения.

Пройдясь по аллее, прокурор сел отдохнуть на железную скамью, обращенную фасадом к морю. Около 5 часов раздался выстрел. Неизвестный, подошедший к генералу вплотную, вынул револьвер и спустил курок. Очевидец свидетельствовал: «Голова Стрельникова мгновенно склонилась на правый бок и оперлась о спину скамейки. Публика так и замерла на месте»[16]. Никто не шевельнулся даже и тогда, когда через мгновенье

«от места происшествия бросился бежать сначала по направлению к зданию биржи, а затем по спуску к угольным складам на Приморской улице неизвестный человек, одетый в длинном пальто»[17].

После длительного оцепенения бульвар заволновался. Послышались крики: «Ловите! Держите! Убили среди бела дня!» Раздались голоса: «За доктором!» Заботы /99/ оказались напрасными. Стрельников был мертв.

Одесса. Спуск к морю. По одному из таких спусков убегал от преследователей Н. Желваков после покушения на генерала Стрельникова.

|

В эту злополучную минуту и появился из своего дома генерал-губернатор Гурко и с возгласом «Какие беспорядки!» приказал отнести труп прокурора в соседнюю гостиницу. Между тем неизвестный, «одетый в длинном пальто», бежал вниз, отстреливаясь от нагонявших его преследователей... «Все, кто видал этот бег и эту необычайную защиту на узком и крутом спуске, не могли хладнокровно говорить о силе, ловкости и самообладании молодого героя», — констатировал сочувствующий очевидец. Выпустив все заряды из двух револьверов, он выхватил кинжал и, продолжая отбиваться, приближался все более к белой лошади (по жандармскому наблюдению, серой. — И.Ж), запряженной в пролетку, на которой поджидал его товарищ у конца узкого спуска, выходящего на Гаванную улицу. Внизу перед спуском уже собралась кучка прохожих.

«Они не знали, конечно, что совершилось там наверху, но с изумлением смотрели на несущегося к ним вооруженного человека... Им скоро стала заметна цель этого отчаянного бега; многие бросились к выходу спуска, чтобы в этом узком месте задержать бегущего, и окружили пролетку»[18].

Убедившись, что бегущему пробиться к пролетке невозможно, товарищ его с пролетки соскочил, выхватил револьвер, хотел поспешить на помощь... но сразу же споткнулся и был немедленно остановлен околоточным надзирателем и его добровольными помощниками. «Оставьте! Я социалист! Я за вас!» — крикнул он. Рабочие инстинктивно остановились. (Потом, когда власти придут в себя, разберутся в деле и выдадут ордена и сребреники этим добровольцам, будет поименно известно, кто они; будут и те, кто пожалеет о своем слепом рвении.) «Чтобы ты так жил, как ты за нас!» — отвечал приказчик, здоровенный негодяй, навалившийся на возницу. «Конечно, не за таких мерзавцев, как ты, а за рабочий несчастный народ!» Подоспела полиция. Возницу связали. Его товарищ, увидев, что делается у пролетки, свернул в сторону, по направлению к Карантинной площади. Он бежал, но силы уже оставляли его. Ему преградили путь.

Жандармская версия преследования «подавала» это событие по-иному: в то время как неизвестный человек, «одетый в длинном пальто», спустился к Приморской улице, подъехал какой-то господин в пролетке, в которую бросился прибежавший с бульвара. Пролетка тронулась, но бывшему здесь мещанину удалось схватить возницу за левую руку, в которой был револьвер, и задержать его; другой же сидевший поскакал на лошади и около таможенной конторы соскочил. Причем произвел два выстрела, легко ранив двоих преследователей. При задержании назвался дворянином Николаем Косогорским, 21 года. Другой «злоумышленник» (бывший при дрожках за кучера) объявился тифлисским гражданином Степановым. Оба заявили, что действовали по заданию Исполнительного комитета «Народной воли». Обнаружить свои личности отказались.

ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ЖЕЛВАКОВА

(1862 или 1863), Вятка — 22 марта 1882, Одесса

«Хочешь знать, как все это было?..»

«Косогорский оказывается бывший студент Петербургского университета Николай Алексеев Желваков, исключенный за беспорядки в феврале 1881 года».

Из телеграммы в Департамент полиции.

Вспоминая о брате спустя почти полвека после событий, Иван Желваков не может точно припомнить дату его рождения (указывает 1859 год, названный их братом Семеном, но не исключает 1860 или даже 1861), однако подробности страшного дня, когда в дом Желваковых пришло известие о гибели Николая, помнит очень отчетливо:

«О казни своего сына родители Николая Желвакова узнали как раз в то время, когда у них были по какому-то семейному торжеству гости. Почтальон принес газету. Кто-то стал ее читать. Газета пошла по рукам. Все затихли. "В чем дело?" — спросил отец. Ему молча передали газету. Он стал читать; мать, видя по лицу, что отец прочитал что-то ужасное, взяла газету; скоро послышался крик, и мать упала в обморок. Гости, кроме самых близких, разбежались, а мать едва привели в себя»[19].

Сцена эта, до боли знакомая по биографиям революционеров — так бывало не в одной «народнической семье», — произошла спустя месяц после выстрела Желвакова. 20 апреля 1882 г. вятский генерал-губернатор доносил министру внутренних дел:

«В № 68 газеты "Правительственный вестник" по поводу убийства злоумышленниками в г. Одессе бывшего прокурора киевского военно-окружного суда генерал-майора Стрельникова напечатано, что один из казненных убийц покойного генерала Стрельникова, как установлено при продолжающихся розысках по настоящему делу, оказался сыном коллежского секретаря Николаем Алексеевым Желваковым, бывшим вольнослушателем С.-Петербургского университета, оставившим университет в январе 1881 г.

В г. Вятке проживает в настоящее время состоящий на службе в вятском отряде по составлению и выдаче государственным крестьянам владенных записей топограф съемочного отделения, коллежский асессор Алексей Иванов Желваков.

Означенный... Желваков при разговоре ныне с вятским полицмейстером высказал, что он, Желваков, имеет сына Николая, который три года тому назад уехал в С.-Петербург, ранее же того этот сын его учился в Вятской губернской гимназии и, не окончив в ней полного курса наук, вышел из 6 класса. В Петербурге, как известно было из писем, в одном из которых прислана была даже фотографическая карточка, Николай Желваков был вольным слушателем в С.-Петербургском университете и жил на средства своего отца, который, хотя и не часто, но переписывался с сыном; в настоящее же время о последнем Желваков не имеет никаких известий. Узнавши из газет, что в г. Одессе казнен за убийство генерал-майора Стрельникова Николай Алексеев Желваков, 19 лет, приметы которого сходны с приметами его сына, за исключением того только, что сын его с бородой и высокого роста, но не среднего, чиновник Желваков высказал, что, по мнению его, казненный за убийство генерал-майора Стрельникова Николай Алексеев Желваков есть сын его. Причем чиновник Желваков добавил, что, во время учения в гимназии сын его Николай был примерного поведения и отличался особенно хорошими успехами, дурных наклонностей он в нем не замечал и побудительных причин к убийству генерала Стрельникова не знает.

О вышеизложенном считаю долгом довести до сведения Вашего сиятельства и почтительнейше доложить, что коллежский асессор Желваков, как видно из формулярного о службе его списка, происходит из воспитанников Московского воспитательного дома, поступил в корпус межевщиков межевым учеником, с назначением на вятскую съемку, в 1853 г. и все почти время службы своей, за исключением трех лет, с 1866 по 1869 г., когда был переведен для работ в Прибалтийский край, — находился в Вятке. Женат он на вятской мещанской дочери и имеет кроме сказанного сына Николая еще четырех сыновей и двух дочерей. Из сыновей трое учатся в Вятской гимназии. Сам Желваков, равно как и дети, ни в чем предосудительном здесь не замечались»[20].

Истинные личности казненных очень скоро открылись полиции. Признание заключенного рабочего Н. Биткина, что «казненный Степанов (он же Александр Васильевич) есть тот самый столяр, который под именем Баташкова проживал в Зимнем дворце и принимал непосредственное участие в подготовке взрыва 5 февраля 1880 г.»[21], буквально ошеломило власти.

Мотивы признания Н. Биткина четверть века спустя объяснил народник П. Надин, проходивший по «стрельниковскому процессу». При сообщении Биткина, «что повешенный — Халтурин, прокурор взбесился, весь позеленел от злости.

- Я думал, он бить начнет меня, — говорил рабочий. — Я знал, что мое открытие будет ударом для них. Знай они, что это Халтурин, они не скоро бы повесили его, а замучили бы»[22].

19 мая 1882 г. окончательно подтвердилась идентичность личности Желвакова—Косогорского, а через три дня вятский губернатор сообщал в Департамент полиции:

«По предъявлении вятским полицмейстером 19 сего мая присланной Департаментом государственной полиции... фотографической карточки... Желвакова его отцу... Алексею Иванову Желвакову и жене последнего Евдокии Желваковой они изображенную на карточке личность признали вполне сходственною с сыном их...»[23]

Продолжая вспоминать, Иван Желваков фиксировал день, когда впервые в дом нагрянула полиция (а это было потом не раз): «На следующий день (после известия в газете. — И. Ж. ) была полиция, показали отцу карточку Николая. «Ваш сын?» — «Да».

В одном И. Желваков ошибался: фотографическая карточка Николая, пришедшая из Петербурга (все фотографии и письма, хранившиеся в семье, давно уничтожены), была предъявлена отцу, как следует из дела, только 19 мая. «Ваш сын?» — «Да!»...

Истоки человеческой прочности, наверное, следует искать в детстве, в том самом «ребячестве», которое «с двумя, тремя годами юности» определяет, по мысли Герцена, все будущее человека.

О детстве Николая Желвакова известно мало. Наивны, безыскусны воспоминания его брата Ивана. Но они и о детстве, из которого рождается личность. Среда, семья, по мнению жандармов, «ни в чем предосудительном не замеченная». Однако Иван Желваков свидетельствует об обратном: отец, человек очень неглупый и самостоятельный, «вечно был в оппозиции к существующим порядкам, что не стеснялся высказывать при детях». Мать Евдокия (имя своей прабабки я впервые узнала из жандармского дела. — И. Ж.) «была женщиной очень доброй, отзывчивой и в то же время замкнутой в себя, с сильным, твердым характером и с большой силой воли». Николай был первенцем в семье и характером своим более походил на мать.

С раннего детства Николай Желваков узнал тяжкую крестьянскую жизнь — летом жили в деревнях, иногда очень глухих, куда отец с семьей часто ездил для межевых работ. В деревне Николай трудился в полную силу — делал все, что и крестьянские ребята, с которыми легко сходился. Возил навоз на поля, гонял лошадей на водопой, сгребал сено. И все это в семье поощрялось.

Иван Желваков говорит о брате как об очень добром и отзывчивом по натуре, обладавшем какой-то особой деликатностью, вспоминает всякие детские случаи, которые так поражают воображение ребенка: о раненой белке, которую Николай принес домой и вылечил, а затем не в силах долее оставлять в неволе, отнес в лес, о купленных птицах, которые выпускались на волю, потому что держать их в клетке было жалко. Но вместе с тем он отмечает очень сильный характер брата: раз решил, раз должен — значит сделает, «хотя бы сердце разрывалось от жалости».

Случай с собакой, далее приводимый мемуаристом, трудно обойти, хотя и хотелось бы, ибо доставил он всем в семье множество огорчений, и, сознаюсь, не принят и мною. Но что было, то было. Любимую собаку Николая, с которой он ходил на охоту, ставшую совершенно невозможной в общежитии, пришлось ему застрелить, когда все другие способы отделаться от нее были испробованы. Иван Алексеевич рассказывает:

«Тогда Желваков взял ружье, свистнул собаку и отправился в лес, причем на лице его была боль и решительность. Домой вернулся он страшно грустным, с заплаканными глазами...»

После приходского училища Желваков поступил в гимназию, и начиная с 3—4 класса вокруг него уже стал собираться кружок гимназистов. От игр, спорта и спектаклей переходили к самым горячим спорам — сначала литературным, а затем и политическим. Самообразование, уроки и репетирование, все свободное время отдавалось чтению и изучению языков.

Николая очень любили. Отношения в семье были самые задушевные. Возился он много с младшими — читал вслух (Гоголя и других авторов), играл, помогал готовить уроки. С отцом часто вел политические разговоры.

Учась в 6 классе, Желваков сильно простудил на охоте ноги и пролежал в постели несколько месяцев. Врачи отчаялись — сможет ли он ходить. К счастью, все обошлось, «но болезнь сделала его еще более серьезным, вдумчивым». Летом Николай опять отправлялся в деревни, где вел беседы со знакомыми крестьянскими парнями. Иногда к нему приходили ссыльные.

Учение шло успешно, но, окончив 6-й класс гимназии, Желваков решительно заявил, что учиться дальше не будет, /102/ потому что считает такое обучение напрасной тратой времени. Не помогли ни уговоры отца, ни слезы матери. Служить на государственной службе он тоже категорически отказался, а завел себе переплетный и токарный станки, которые быстро освоил.

«Через год или два после выхода из гимназии Желваков ранней весной выехал из Вятки вместе со взрослым, незнакомым для семьи мужчиной, причем всем говорил, что едет за сто верст в село подготовлять детей священника в гимназию, между тем, по словам некоторых его близких, он целое лето пробурлачил на Волге. Осенью он вернулся домой крепким, возмужалым, причем рассказывал, как он работал в поле с крестьянами, как таскал мешки на мельницу».

Из рассказа Ивана Желвакова уже видны сильный и непримиримый характер, личность цельная и бескомпромиссная, не изменяющая своим убеждениям ни на йоту, что многое объяснит в дальнейшей его краткой судьбе.

Петербургский университет, где учился Н. А. Желваков. Из журнала «Всемирная иллюстрация». 1869 г.

|

Из родительского дома Николай едет в Петербург, определяется вольнослушателем в университет. Об этом периоде — несколько скудных, противоречивых свидетельств. В столице Желваков с 1879 г., сам зарабатывает себе на жизнь; от помощи отца вскоре отказывается. Жандармская справка дату уточняет: вольнослушателем состоял с октября 1880 по январь 1881, «а затем, не уплатив денег за слушание лекций, по собственному желанию прекратил посещение лекций», зарабатывая на жизнь перепискою бумаг у помощника присяжного поверенного. В том же архивном деле и вышеприведенная телеграмма: «Исключен за беспорядки в феврале 1881 года». Сохранилась заметка, написанная сразу же по следам событий кем-то из близко знавших Желвакова. Она подтверждает и дату выхода Николая из университета, и его причину — «замешан в истории Когана и Подбельского».

Историк народничества Н.А. Троицкий, рассказывая о наибольшем, общероссийском размахе революционной деятельности «Народной воли» среди интеллигенции, и главным образом среди студенческой молодежи (в Петербурге действовала центральная университетская группа, которая объединяла и направляла усилия народовольческих кружков в учебных заведениях столицы), как раз отмечает сильное впечатление, произведенное народовольческой антиправительственной демонстрацией на университетском акте в Петербурге 8 февраля 1881 г. в присутствии 4 тысяч студентов, преподавателей и почетных гостей.

«Народовольцы во главе с А.И. Желябовым, С.Л. Перовской, Н.Е.Сухановым, В.Н. Фигнер разбросали по залу революционные листовки. Лев Коган-Бернштейн успел сказать с хоров краткую обличительную речь, а Папий Подбельский, шагнув в президиум, заклеймил восседавшего там министра просвещения А.А. Сабурова пощечиной»[24].

Как действующее лицо Н. Желваков не проходит по жандармскому «делу» об этой демонстрации, но его участие в народовольческой акции, проведенной старшими товарищами по партии, несомненно (даже если предположить, что университет он покинул раньше, а поэтому не внесен в полицейские списки участников демонстрации). Уже с осени 1880-го Желваков — в группе, «занимавшейся пропагандой между петербургскими рабочими под руководством Желябова, Перовской, Гриневицкого», то есть в рабочей организации «Народной воли», готовящей покушение на царя. Трудно сказать, насколько достоверен «слух», передаваемый редакцией «Былого» со слов А. Прибылевой-Корба, что Желваков предлагал Желябову себя /103/ на роль метальщика 1 марта 1881 г., и что последний

«отклонил это предложение именно ввиду того, что, высоко ценя Желвакова, считал нужным сохранить его для действий в будущем еще более решительных... Последующей судьбой своей Желваков доказал, что Желябов нисколько не ошибался в своем высоком о нем мнении»[25].

Желваков не был выдан предателем Рысаковым, возможно, был ему неизвестен, почему и избежал ареста.

Казнь первомартовцев круто повернула судьбу Желвакова. 3 апреля 1881 г. он был на Семеновском плацу в Петербурге. Присутствовал при последней в России публичной казни. Перовскую он знал, встречался с Желябовым, слышал его на сходках. Теперь он шел за осужденными по улицам, ловил каждый их жест, каждое слово, брошенное на площади из толпы. Не обошлось без таких, как он, сочувствующих, хотя сделано было все возможное, чтобы многотысячная толпа зевак составилась из верноподданных обывателей и переодетых жандармов.

«Из окон классов Литейной казенной женской гимназии на Бассейной улице... смотрели на последний путь первомартовцев учившиеся тогда в гимназии Н.К. Крупская, М.Ф. Андреева, дочери Ф.М. Достоевского, Я.П.Полонского...»[26]

Желваков не отрывал взгляда от людей, «одетых в отталкивающие костюмы, назначение которых — представить осужденных в глазах толпы в виде отрепья», — свидетельствовал современник, слышавший многое из рассказанного им от самого Желвакова. Они

«были посажены на столь узкие и короткие скамьи, без всякой опоры для ног и спины, что тела их, привязанные к высоким железным длинным шестам, во время переезда на толчках колесницы раскачивались по воздуху, как неодушевленные предметы; пьяный палач, которого пришлось стащить с телеги силой, так как он сам не в состоянии был сойти с нее; троекратное повешение Тимофея Михайлова, при криках, раздавшихся из толпы: «Третий раз не вешают»; аресты лиц, высказывавших сочувствие убиенным, а в противоположность зверству и безобразию — лица жертв с просветленным выражением мучеников, самый факт, что убивались люди, только что совершившие дело, отдаленный результат которого будет освобождение России, что убивались Желябов, Перовская, Кибальчич, столь же великие умом, как и энергией и силои воли, — все это отзывалось в Желвакове нестерпимым негодованием и гневом, укрепляло геройскую решимость умереть за народное счастье, подымало его чувство на неиспытанную дотоле высоту. Не в силах оторваться от места, где только что были убиты люди, смерть которых на всем протяжении России всколыхнула душу каждого, способного на человеческие чувства, он вернулся на площадь несколько часов спустя. На этот раз Семеновский плац был пуст, и только на окраинах его виднелись небольшие кучки людей. Желваков направился к ним; это оказались рабочие, не расходившиеся еще по домам и тихо разговаривавшие между собой о казнях. Лица их были задумчивы и сосредоточенны. Когда подошел к ним Желваков, они вступили с ним в разговор, сначала боязливо и с острасткою, но, освоившись, высказали, что недоумевают, что за люди повешенные. С одной стороны, они слышали, что это злодеи и что царя они убили, потому что дворяне его ненавидят; но вот между ними же рабочий Михайлов, а они слышали от товарищей, что Михайлов не такой человек, чтобы принимать участие в дурном деле; потолковав с рабочими, Желваков отправился домой, на этот раз в несколько более светлом настроении. Разговор с рабочими затронул вопрос, в то время мучительно волновавший его, вопрос о значении для народа террористических фактов (!) и отношения к ним народа. Передаю эти подробности, — продолжал рассказывать современник, — потому что слышал их из уст самого Желвакова тогда же. При нашей беседе обнаружилось его великое самообладание. Как ни легко было угадать волновавшие его чувства, наружность его ничем их не выдавала, только во всем существе виднелась твердая решимость продолжать дело людей, только что обращенных в трупы.

На другой день после казней он предложил свои услуги Исполнительному комитету»[27].

Готов был ждать, доказывал, что решение принято не под влиянием момента. От клятвы отомстить за казненных, данной на площади, до собственной казни отделял его один год.

План Желвакова состоял в том, чтобы на лето отправиться в места большого скопления рабочего люда и убедиться самому в его настроении. В пору спада революционной борьбы партия, ослабленная арестами, все свои силы отдавала организационным делам, пополнению рядов. Можно ли было рассчитывать на успех его пропаганды? /104/ Желваков в это свято верил.

«Для него была невыносима мысль, что народ навсегда останется безучастным зрителем совершающейся борьбы и не способен выйти из пассивного состояния. Нет, говорил он, необходимо, чтоб народ узнал своих друзей и пошел по пути, который они ему указывают. Соответственно он не предполагал, что поднятие народа могло совершиться немедленно, он желал только убедиться в возможности такого факта в будущем...»[28]

А.П. Корба, впервые увидевшая Желвакова на квартире Н.М. Саловой (которая в ту пору по поручению ИК «Народной воли» налаживала связи с петербургской молодежью), вспоминала, как утром 4 или 5 апреля 1881 г. Неонила Михайловна встретила ее возгласом: «Как хорошо, что вы пришли, в той комнате вас ждет молодой человек, которому экстренно надо вас видеть». Потом вполголоса добавила: «Лично я его не знаю, но он пришел с наилучшими рекомендациями...»

«Я увидела сидящим в углу дивана молодого человека...— пишет Корба. — Он встал, чтобы поздороваться... заговорил торопливо и взволнованно. Первые его слова были: "3-го апреля я был на Семеновском плацу; я видел казнь первомартовцев от начала до конца". "Зачем вы трепали свои нервы", — сказала я...

«Это было не напрасно, — ответил юноша. — Ничего другого в тот момент я не мог сделать. Мне казалось, что, если на площади будут сочувствующие им люди, им легче будет умереть"... и кончил тем, что произнес: "Тогда же на площади я дал себе самому клятву умереть, как они умерли, совершив террористический акт, который послужит к подрыву самодержавия".

На это я ответила, что в такие молодые годы, как его (ему нельзя было дать больше 20 лет), надо думать о революционной деятельности, о пропаганде, о сближении с народом, о влиянии на рабочих.

"Да, — возразил он, — только не тогда, когда человек так настроен, как я теперь после казни народовольцев".

Далее, продолжая свою мысль, я говорила Желвакову, что Комитет сейчас не рассчитывает и, может быть, еще долгое время не будет рассчитывать на совершение террористических действий, так как аресты значительно подорвали силы в партии; а пока главная деятельность Комитета сосредоточивается на отправке большего числа людей в разные концы России с агитационными целями. Их снабжают литературой, объясняющей факт 1 марта и зовущей народ к борьбе против угнетения и эксплуатации самодержавного полицейского государства. Я добавила, что Комитет обязывает своих посланцев собирать сведения о настроениях населения и по возвращении сообщать о виденном и слышанном, а также о том, как население их принимало, как относилось к ним, как реагировало на литературу и проч. Деятельность такого рода заинтересовала Желвакова. Он сказал, что в ожидании, пока Комитет призовет его, он будет рад отправиться на юг России, куда на лето стремится рабочая Русь. Впоследствии он выбрал для себя Ростов-на-Дону и вообще Донскую область.

Во время нашей беседы я спросил Желвакова о его семье, а также откуда он родом. Он сказал, что он уроженец Вятской губернии, и я подумала: из той же губернии, откуда А.В. Якимова и Халтурин. Это хороший признак. Но еще лучшим признаком был взгляд самого Желвакова. У него были глаза, которые не обманывают. Достаточно было заглянуть в эти глаза, чтобы получить уверенность, что этот человек останется верен своему слову до гроба»[29].

Очевидно, в эти дни Желваков многое передумал. Выполнение пропагандистского плана не представляло трудностей, «так как он уже и прежде бывал в народе и в 80 году два месяца бурлачил на Волге под Рыбинском» (второе подтверждение воспоминаний брата Ивана!). Вскоре

«Желваков, снабженный всем необходимым... обстриженный в скобку, одетый мужиком, с мешком за плечами и фальшивым паспортом за сапогом, в бодром настроении духа отправился на Дон... До осени 81 г. о нем получались лишь отрывочные сведения, но осенью он вернулся в Петербург с новым запасом энергии, ликующий и счастливый. Личные наблюдения превзошли его надежды; он нашел настроение народа возбужденным и чреватым будущими великими событиями»[30].

Новые поездки на юг России с организационными целями только разожгли его нетерпение. Его видели в Ростове-на-Дону, в Харькове, на Кавказе, встречали на улице с рабочими. Разговоры «о неудовлетворительном положении рабочего класса», распространение нелегальной литературы. Остались свидетельства, что именно деятельность среди рабочих была главным делом Желвакова в Ростове.

А между тем «подлинные опустошения», производимые Стрельниковым на юге России, всеобщая ненависть к нему и /105/ дискредитация имени революционеров требовали немедленного действия.

Руководство акцией взяла на себя В.Н. Фигнер, одна из немногих уцелевших членов Исполнительного комитета. Ее предложение Комитету решить участь прокурора именно в Одессе было принято. План разработан до деталей. Местом действия выбран Николаевский бульвар, где в 5 часов вечера во время послеобеденной прогулки генерала должен был прозвучать выстрел.

Детали и хронология этих событий очень важны для биографии Желвакова. ИК «Народной воли» отправил В. Фигнер в Одессу в начале декабря 1881 г. Через две недели она уже сообщила на север, что все данные о Стрельникове в ее руках. Комитет выслал двух человек, но приехал из них только один — Халтурин. Это было 31 декабря 1881 г. Фигнер передала ему для проверки все, что знала о Стрельникове: его местожительство (гостиница «Крымская», возле Сабанеева моста, № 23), часы и условия приема посетителей, время и место обеда (во французском ресторане «Рояль», на Ланжероновской), часы прогулки и посещения печально знаменитой казармы № 5, куда на Ямскую улицу он ежедневно ездил для допросов... Вскоре стало известно, что товарищ Халтурина приехать не может, и тогда выписали другого агента. Не успел тот приехать, как из Одессы почти на месяц исчез Стрельников. Приняли решение, чтобы вызванный агент вернулся обратно, тем более что Комитет уже выслал другого человека. Им был Михаил Филимонович Клименко, стойкий революционер, уже многое испытавший, бежавший в 1881 г. из сибирской ссылки. Впоследствии жандармы сбились с ног, разыскивая третьего соучастника преступления, но роль Клименко в стрельниковском деле открылась спустя год, когда, случайно задержанный на конспиративной квартире в Петербурге (кстати, вместе с А.П. Кор-ба), он предстал перед судом по делу о 17-ти народовольцах (24 марта — 5 апреля 1883 г.). М. Клименко прибыл в Одессу для «организационных работ» по подложному виду казака Ивана Петрова, остановился в Центральной гостинице на Преображенской, но уже 13 февраля обосновался на Греческой улице в доме № 20

Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г., организованный С. Халтуриным. С акварели худ. Соколова.

|

К этому времени вернулся в Одессу и Стрельников. После новой чистки, им устроенной, был окончательно согласован план покушения, разработаны детали: решено приготовить лошадь и купить кабриолет для бегства (в этой операции и помог Халтурину Клименко), а из опасения, что Стрельников носит кольчугу, целить по возможности в голову. Далее присутствие В.Н. Фигнер было нежелательным, ибо полиция и шпионы разыскивали ее повсюду. В Москву она вернулась около 15 марта. В своих мемуарах свидетельствовала: перед ее отъездом было получено известие, «что для дела со Стрельниковым едет к нам агент Комитета Желваков, но я с ним разъехалась»[31].

Из рассказа Фигнер вовсе не следует, что Халтурин был знаком с Желваковым до их встречи в Одессе, хотя такая версия утвердилась в литературе и особенно в беллетристике.

Сам Халтурин, показывая, что с Косогорским он встретился «кажется, во вторник» (16 марта), что его настоящей фамилии не знает, факт их знакомства, естественно, отрицал.

Как же согласовать эти данные со свидетельствами других современников и даже очевидцев?

Вспоминает А.П. Корба, игравшая в ту пору значительную роль в деятельности Комитета, перебазировавшегося из Петербурга в Москву: Желвакова познакомили с Халтуриным осенью 1881 г., когда Желваков, вернувшись с Дона в Москву, повторил в Комитете свое решение участвовать в террористическом акте: «Они понравились друг другу; а то обстоятельство, что они земляки, сблизило и сдружило их». Скорее всего речь идет о более раннем знакомстве Халтурина и Желвакова. Хотя следующая фраза рассказа А.П. Корба настораживает — уж не сместились ли в ее памяти события и не перенесен ли ею факт знакомства Желвакова и Халтурина на более раннее время: «Они сообща взяли на себя выполнение убийства Стрельникова, и на нем оба погибли».

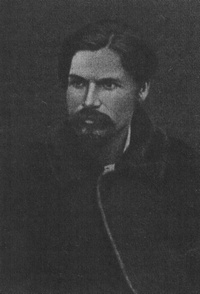

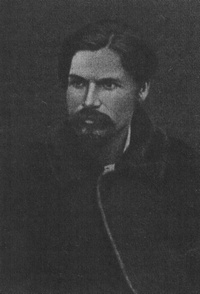

Степан Халтурин

|

Другой очевидец, автор «неизданного некролога» Желвакова, слышавший многие подробности «из уст самого» Николая, ничего не говорит о предварительном знакомстве Халтурина и Желвакова до их встречи в Одессе:

«...в то время (источник не уточняет его, но судя по контексту, в начале зимы 1881 г. — И. Ж.) он <Желваков> был вызван в М<оскву> для переговоров о затевавшемся стрельниковском деле. Приготовления затянулись недели на две, и в это время он писал в Петербург. Все письмо составляло один вопль души. Он скорбел о медленном ходе революционного дела, он торопил события и желал немедленного участия в решительном факте. Вскоре он уехал в Одессу».

И далее автор некролога уже передает мнение одесского очевидца, что при подготовке стрельниковского дела

«Желваков выказал много сообразительности и организаторский талант. Главную роль он не уступал никому и настоял на своем. Он отвергал необходимость в экипаже и говорил, что даже легче спастись без него, но мнение Халтурина, столь же упорного, как и земляк его, одержало верх, и экипаж был приобретен»[32].

Последнее свидетельство никак не исключает того, что план покушения был принят в феврале 1882 г. В данном же случае речь идет о новом уточнении деталей акции в связи с приездом в Одессу Желвакова.

Итак, хронология двух свидетельств о появлении Желвакова в Москве с твердым решением участвовать в террористическом акте как будто не расходится, но вопрос о знакомстве с Халтуриным до их встречи в Одессе остается открытым.

Очевидно одно, что в конце февраля Николай Желваков выехал в Одессу, 2 марта был в Курске, 14 — в Николаеве, а 15 марта в понедельник был уже на месте.

«16-е веч. Одесса.

Палуба. Молодой матрос "подлизывается" к девушке, острит над всем и надо всеми. Как-то коснулось до царя.

— Старый-то, говорят, добрый был, — говорит девушка, — а новый скуп!

— Глуп? — как бы недослышав (часто употребляемый остряками крестьянами из молодых прием), спрашивает моряк, — нет, не глуп, а немножко тронулся! Так, немножко, чуточку только! — поясняет он жестом и улыбкой. Что ему за дело в данную минуту до царя? Лишь бы увидать улыбку на губах девушки, он для красного словца до (так!) улыбки девушки не пожалеет ни мать, ни отца, а царя и подавно. Что такое царь для крестьянина? Когда-то бывший отцом-защитником их интересов человек, не больше. Теперь эта идея падает мало-помалу, к ужасу тупоголовых правителей; даже к убийству императора многие отнеслись индифферентно, как ни прискорбно, но это так! "Ну убили, так и убили, значит, за что-нибудь следовало!"»[33]

Не пристало революционеру вести дневник, ибо рано или поздно он попадет в руки властей. И все же столь велико искушение выплеснуть душу перед смертным, последним шагом! А вопросов ведь множество и первый — во имя чего решился он свершить свою главную жизненную акцию?

Желваков оставил дневник — 7 небольших страниц в записной книжке: несколько кратких записей, сделанных им по пути на Голгофу, в две последние недели его жизни. Назван им «Дневником озлоблен<ного> человека». Обнаруженная после его ареста эта записная книжка, в которой следователей заинтересовал чертежик железнодорожного пути («подкопомания» — настоящая болезнь времени), была переслана в Департамент полиции и там сохранилась. Первый публикатор дневника С. Валк справедливо назвал его «человеческим документом».

В нем обнаженная открытость человека, страстно любящего жизнь и уже приуготовившего себя к гибели. Эмоции его обострены, чувства неподдельны:

«1 марта. Весна растворяет окна, вызывает на улицу, на солнце. Все оживляется, движется, хлопочет, радуется. Я уже чувствую какое-то утомление, даже отупение... Движения ума, сердца, тела парализованы чем-то...

2 м. Курск. Где цель, смысл существования, где жизнь души, когда один прыжок, несколько лишних глотков воды могут прекратить органическую жизнь и, следовательно, духовную.

Жизнь духовная, душа, как нечто независящее от материи... что это? Не фантазия ли это, примиряющая с жизнью, миром. Не блуждающий ли это огонек, не мираж ли в пустыне, к которому истомленный путник так страстно стремится? Он видит впереди деревья, воду и, спотыкаясь и падая от усталости, идет и идет. Путник уже вполовину удовлетворен, потому что видит впереди оазис или, вернее, призрак, похожий на оазис, теперь и камни не представляют ему таких препятствий, какие чувствовались бы им, если бы не было впереди оазиса! Но что станется с ним, когда он разочаруется? Да, жизнь есть фантазия, мираж, и когда эта фантазия разбита, человек перестает уже быть человеком, он уже не чувствует, не живет, перестает понимать людей, их страсти, мысли, движения: — ему все кажется таким пустым, бессодержательным, бесцельным; жизнь детской комедией, люди какими-то миниатюрными живыми существами с своими желаньицами и стремленьицами. Пусть встанет человек на высоту философа и только одно мгновенье взглянет объективным взглядом на людской муравейник и его историю и ему сделается так горько и в то же время смешно и больно, что он не выдержит и поскорее опустится на землю в этот самый муравейник и растеряет в суете и боль, и горечь, и смех, и объективность. Только болезненно чувствительные субъекты остаются на этой высоте и, теряя свое я, прощаются с жизнью».

Запись, сделанная Желваковым в ночном Николаеве 14 марта, за неделю до смерти:

«Слушайте, кто-то играет, поет... Звуки, милые звуки, как чудно хорошо раздаетесь в ночной тишине. Откуда вы? Скажите, где тот мир, где та чудная часть Вселенной, откуда вы пришли сюда, к нам, на землю?»

«15-е утро. Хихахахаха!!! Я прочел конец вчерашнего писания».

Минутный ночной романтизм погашен утренним реалистическим отрезвлением.

Остается главное — жажда подвига «на пользу этих муравьев — людей, на пользу этого муравейника». И даже горькое понимание, что этот «муравейник» молчалив, равнодушен к гибнущим за его счастье, не может ни разочаровать, ни отнять «фантазию, мираж» у «озлобленного человека».

Вспоминает товарищ детства Желвакова — Л., оставивший другой поразительный «человеческий документ»:

«...А вот и он выходит из толпы, он, которого я называл братом, погибший на виселице, Николай Алексеевич Желваков. Он всегда скрывался в толпе и выходил вперед, только когда нужно было жертвовать собой»[34].

Романтическая приподнятость тона оправдана восторженным преклонением перед «безумством храбрых», их благородством, бескорыстием, революционной убежденностью, самоотверженной преданностью долгу, рыцарской стойкостью, изумлявшей даже противников («Да, странные это люди, в них есть нечто рыцарское», — признался как-то Александр II).

Л. не забудет тот вечер, когда к нему внезапно пришел Желваков. После 12-летней разлуки трудно было его узнать: «Неужели это ты?» Посидев часа полтора, он встал, чтобы уйти.

« — ...Не уходи, — сказал я ему дрогнувшим голосом... — Тебе не грозит никакой опасности в моей квартире... Постой, я тебе докажу, что ты не должен уходить. Обратимся к нашей истории. N. N. был арестован потому, что лишний день пробыл у своей матери; М. М. погиб, выручая интимные письма своего брата; X. У. попал в руки жандармов, заказывая в фотографии карточку своего друга; S. Z. пошел в Сибирь вслед за своей женой. Обратимся к логике. Будем дорожить этими непрактичными, но героическими поступками. Будем дорожить этими проявлениями искреннего человеческого чувства. Без них молодая русская революция потеряла бы свою душу, стала бы жестокой, как восстание рабов, узкой, как дворцовый заговор. Это идеальная, возвышенная сторона...

Утром Коля ушел, не обещая заходить... Через несколько дней я узнал и ужаснулся: его уже не было в живых...

То, что я считал известным, оказалось неизвестным; то, что считал близким, оказалось далеким. Я думал, что предо мной сидит прежний ребенок с открытой душою. Какое ослепление! Я двенадцать часов провел с глазу на глаз с человеком, обрекшим себя на страшную смерть, с человеком, полным сил, жаждущим жизни и уже видящим себя у подножия виселицы, — а я не подозревал ничего, не заметил ничего, рисовал себе будущее в самых розовых, пленительных красках. Как я, слепец, не заметил в его глазах предсмертного ужаса, как не услышал в его голосе невольного дрожания! Мне казалось, что он весь со мной, что его душа открыта для меня. Мне казалось, что он, как и я, всем существом своим отдается радостным мечтам о жизни. А он в это время думал о виселице, которая уже закинула на него свою проклятую петлю»[35].

Средняя продолжительность жизни революционера очень коротка. Желвакова — в особенности. О его личной жизни нам дано лишь догадываться. Героическое самоотвержение подчинило его судьбу единой цели. Ради нее жертвовалось всем.

Как пронзительно ощущалась им жизнь с ее весной и музыкой, как открылась в дневнике его юная, любящая душа! Скорее бы назвать его дневником не озлобленного, нет, а влюбленного человека!

По свидетельству брата, Николай отличался особой душевностью. Уехав из дома, часто писал, не забывая никого из близких. Писем ждали, как праздника, перечитывали по многу раз. Так продолжалось до последнего послания, которое всех потрясло. Оно походило на завещание: Николай просил старших братьев и сестер заботиться о младших, а в конце приписывал: «Прощайте, прощайте, прощайте». Все в доме притихло, а детям было строго-настрого наказано об этом письме молчать.

Отцу Желвакова пришлось сознаться, когда в дом нагрянула полиция, что «последнее письмо от сына он получил из С.-Петербурга от 14 апреля 1881 г. и тогда Н. Желваков имел квартиру на Васильевском острове, 10-я линия, дом № 39/1, квартира № 39».

«В последнем письме, — продолжал свою реляцию в Департамент полиции вятский губернатор, — сын сообщал отцу, что в скором времени он намерен оставить Петербург, но куда поедет, не объяснил и просил письма на его имя посылать в С.-Петербург, студентке Аспазии Антоновой Горенко, квартировавшей на Песках, кажется, в доме под № 54, письма же этого отыскать не мог».

Очевидно, что все письма и адреса были давно уничтожены, к жандармам не попали, но следствие обрело новое направление.

«Необходимо выяснить личность проживающей в СПбурге студентки Аспазии Антоновой Горенко... родственные ее связи и степень благонадежности»[36].

Так из жандармского дела «О казненном государственном преступнике Николае Желвакове» открылась нам «народовольческая родословная» А.А. Ахматовой. Стало очевидным, что Аспазия Горенко (тетка Анны Андреевны, сестра ее отца) пользовалась особым доверием не только у Желвакова, но была хорошо известна и в народнической среде. Сама Анна Андреевна, упоминавшая о народовольческом прошлом своей матери, состоявшей даже членом народовольческого кружка[37], о революционных связях семьи отца, насколько нам известно, не писала[38]. В небольшом жандармском деле на 22 листах, начатом 29 апреля 1882 г. и законченном через год, открылись перипетии розыска Аспазии Горенко. Видно, как неумело и случайно взялась полиция за дело и какие неожиданные результаты оно принесло. Искали Аспазию Горенко, а «вышли» на ее сестру Анну.

В июне 1882 г. агент доносил Г.П. Судейкину, «что студентка Анна Антонова Горенко проживала по 8 улице Песков в доме № 28, кв. 2», но в

«марте месяце сего года выехала в г. Самару; из родственников у ней здесь есть сестра Евгения (жандармы еще не знали, что по требованию Консистории в метрическом свидетельстве Аспазия записана как Евгения. — И. Ж.) и брат Андрей, служащий в Морском министерстве»[39].

Хотя из расследований было ясно, что Аспазия — это не Анна, агенты в тщетных поисках Аспазии упорно поставляли ничего не значащие сведения об Анне, пока не обнаружилась... ее неблагонадежность. Более того, было установлено, что она привлекалась к дознаниям, обвинялась в принадлежности «к преступному сообществу», но за неимением улик освобождалась, оставаясь под гласным надзором полиции. Жандармская справка об Анне Горенко позволяет представить одну из женщин-подвижниц, сестер милосердия, отправившуюся «лекаркой» в Сербию во время балканских событий 1876 г., а в пору хождения в народ связанную с одним из известных народнических поселений (в Самаре были В.Н. Фигнер, А.И. Иванчин-Писарев и другие).

После долгих розысков Аспазии (внимание жандармов привлекла и третья сестра — Надежда) запрос директора Департамента полиции Плеве таврическому губернатору решил дело. 18 сентября 1882 г. в Петербург пошла секретная бумага:

«Горенко Аспазия Антонова. Лета: 18; звание: дочь майора; жительство: Петербург; ...состоит она на 3 курсе при Николаевском военном госпитале и прибыла к родным из Петербурга в Севастополь 5 мая <1882>, обратно же уехала 8 августа... Аспазия Горенко с 15-тилетнего возраста стремилась к самостоятельному труду и, поступив на курсы, приезжала в Севастополь только на каникулярное время»[40].

Далее дело «О казненном государственном преступнике Николае Желвакове» за неимением новых сведений оканчивается, но спустя пять лет имя Аспазии Арнольд, вышедшей замуж за студента Горного института, вновь возникает на листах полицейских донесений.

Спустя полвека после выстрела в Одессе, уже в наше время, краткие биографии Аспазии Арнольд и Николая Желвакова появляются в биобиблиографическом словаре «Деятели революционного движения в России». Так не обрывается эта давняя, юная, хрупкая человеческая связь...

Современник писал о таких, как Желваков:

«Их называют черствыми, жестокими, умеющими только разрушать и ненавидеть... И они действительно все разрушают. Разрушают семейство, уходя из него, лишая его своей помощи и поддержки. Разрушают всякое спокойствие, всякое счастье напоминаниями о страданиях народа, своими мольбами о помощи народу, своими призывами к долгу, который равен самоубийству, к справедливости, которая равна смерти»[41].

Жизнь Желвакова, «самоотверженного юноши», должна была рано оборваться. Он жертвовал всем.

Он успел стать только героем.

Опубликовано в историко-революционном альманахе «Факел» за 1990 г.

По этой теме читайте также:

Примечания